잔불같은 햇살을

담아보려던 편지

무척 사랑하는 여보에게.

거실에는 잔불같은 햇살이 가득해. 어린이집에 해든일 데려다주고 상아색으로 일렁이는 커튼을 치면, 오늘도 별일 없는 두 번째 아침이 시작되지. 어제 실컷 치웠는데, 그새 어질러진 장난감들을 주워 담으며 거실을 가로질러. 봉반장은 아이카사 박스에, 월리를 찾아라는 전면 책장에. 새끼손가락에 건 내복은 돌돌 말아 세탁 바구니로 3점 슛을 던져. 노 골이라니. 탄식과 함께 투덜투덜 발가락으로 마무리를 해. 이왕 온 김에 베란다 창문도 살짝 열어 봐. 사늘한 바람이 콧속에 스며들어. 창밖에는 오래된 가을이 물들었어.

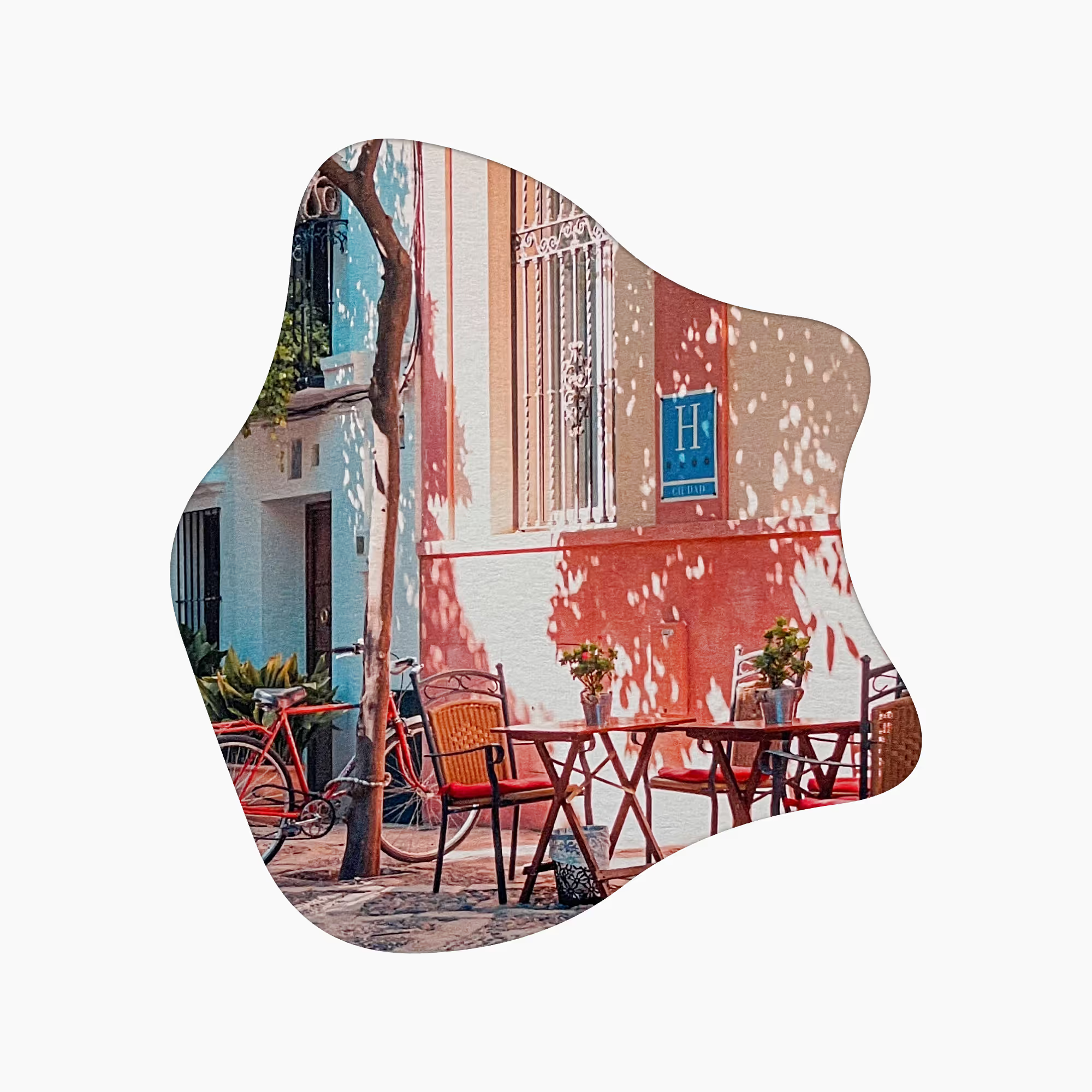

우리는 샛노란 은행잎이 가득 내린 위례성길을 걷고 있어. 이제는 옷장에서 도통 나올 일 없는, 내 검푸른 자켓과 여보의 트렌치코트 위로 황금빛 햇살이 내려앉아. 같은 곳을 보기도 하고, 마주 보기도 하고. 구두 두 켤레는 모빌처럼 천천히 엇갈려. 올림픽공원 정문에는 이 인승, 사 인승 자전거가 길게 늘어서 있어. 핸들은 이렇게, 브레이크는 저렇게. 간단한 설명을 듣고 우리는 나란히 자전거에 앉아. 몇 년도 안 돼 사 인승으로 갈아타게 될 거라곤, 둘 다 생각도 못 했을걸. 빨강, 하양… 색색의 깃발과 아이들의 재잘거림 사이로 우리는 매끄러운 호를 그리며 달려 나가. 공기의 조그마한 떨림이 볼을 간질여. 부드럽게 돌아가는 페달 위로 여보를 느껴. 저것 좀 봐! 고개 너머 여보의 목소리가 들려. 자전거 왼편으로 황금색 그림자가 길게 늘어졌어. 아니, 이쪽! 플라타너스잎 사이로 살굿빛 태양이 쏟아져. 호랑이 가죽 같은 잔디밭은 주홍 그리움으로 물들고, 태양은 영사기처럼 깜빡여. 나는 눈을 가늘게 뜨고 그것을 바라봐.

몇 번의 가을을 지나는 동안 많은 것이 변했어. 애가 둘이라니. 큼지막한 초록 잎을 드리우던 여인초와 셀렘은 베란다로 이사를 갔어. 월드비행본부와 보행기가 그 자리를 채웠지. 책장은 해든이의 작품들로 가득해. 기념일마다 꽃이 담기던 달항아리 대신 크라프트지로 만든 귀뚜라미 모자가 놓였고, 길에서 주운 솔방울과 낙엽들이 그 사이를 채웠어. 거실은 미니멀리즘에서 몇 광년은 떨어져 버렸지. 치워도 치워도 티가 안 난다는 사소한 문제만 빼면, 난 아주 만족스러워. 그 자질구레함으로 넓어진 표면적마다 우리의 행복이 발려있는 것 같아서. 안 사소한 문제가 있다면, 두 시간에 한 번꼴로 앞날을 걱정하는 내 모습이야. 창으로 새어 들어오는 바람에 방마다 덧발린 이 온기가 아무것도 아니었다는 듯 사라지면 어쩌나. 공원에 가도, 마트에 가도, 온통 바람 생각뿐이야. 변화, 변화, 변화. 왜 모든 건 변하는 건지. 나는 지금 너무 행복한데. 변화에 몸을 맡겨 여기 온 사람이 할 말인가 싶지만. 이 모든 바보 같은 걱정에도 불구하고 단 하나 위안이 되는 것이 있다면, 우리가 함께한 시간은 변하지 않을 거란 사실이야. 수정 속에서 반짝이는 빛의 조각들처럼, 몇십 년이 지나도 우리의 순간은 여전히 빛나고 있을 거란 사실이 내게 이 모든 바람을 헤쳐나갈 힘을 줘.

흰 빛이 벽을 따라 천천히 흘러내리고 있어. 여전히 치워야 할 건 산더미지만, 창문 잠깐 열었다고 거실이 산뜻해졌어. 여보가 해랑이를 재우고 나오기 전에 끝낼 수 있으면 좋겠는데. “부서지는 햇살 플라타너스 오전의 거실 여기도 그곳처럼 빛이 쏟아” 메모장을 열고 얼른 적어넣어. 변하지 않을 글자들에 그 빛을 담아 전해. 무척 아끼고, 사랑해.

25년 12월 11일